“音を可視化し、社会参加しやすい環境づくりへ”聴覚障がい者向けスマートフォンアプリ「Sound Display(サウンドディスプレイ)」

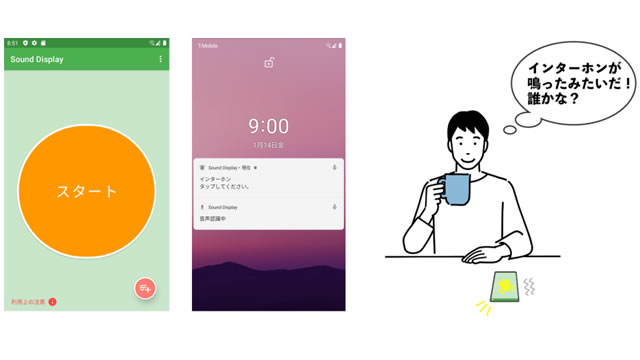

「Sound Display(サウンドディスプレイ)」は、身の回りの音を認識して、ユーザーに通知してくれるスマートフォンアプリです。AI・スマートデバイス・クラウド技術をフル活用することにより、聴覚障がい者が感じる日常生活や就労時の不自由さ・身の危険を解消し、社会参加しやすい環境づくりをサポート。音を可視化することで、聴覚障がい者の生活向上の一助となっています。

聴覚障がい者やその親族が抱える課題を解決したい

「Sound Display」を開発した「情報技術開発株式会社(略称:tdi)」の赤堀雄さん。アプリ開発のきっかけとなったのは、業界や地域社会の課題を解決するアイデア創出コンテスト「DXチャレンジ2019(日本IBM主催)」でした。

「Sound Display」開発者の赤堀さん

メンバーの半分以上に、聴覚障がいの親族がいたため、その身近な課題に着目しました。そして、調査をする中で、“日本には厚生労働省が発行する「障害者手帳」を持つ聴覚障がい者が約34万人、障がいの基準に達しない難聴者を含めると、聴覚に何らかの障がいを抱えている人は約2,000万人存在する。しかも彼らは、就労時の不自由さや身の危険を感じながら日常生活を送っている”ということが、分かってきました。こうして彼らの親族をはじめ、困っている人の課題を解決したいという思いから「Sound Display」が考案されたのです。

2020年2月、「DXチャレンジ2019」において全国61チームの中から優勝を果たし、その翌月から実用化に向けた検討を開始しました。「当時はスマートグラス型の製品でしたが、『普段から身に着けて使うには危険を感じる』という声もあり、スマホアプリとしての開発を進めました。また、聴覚障がい者向けのボランティアをしている社員の家族からヒアリングした内容を取り入れ、“音を認識する機能”をメインにしました」(赤堀さん)

実用化に当たり製品の形態や機能は若干変更されましたが、“聴覚障がい者が社会参加しやすい環境を促進しよう、難聴者の生活を便利にしよう”という、プロジェクトチームが成し遂げたいビジョンは変えることなく、2020年6月から本格的に開発がスタート。音を認識する精度を上げることに苦労しながらも、社員やNPO法人「Silent Voice」の協力を得て、2021年11月にiOS版、2022年1月にAndroid版をリリースするに至りました。

AI技術によって「認識したい音」を自由にカスタマイズ

「Sound Display」の主な機能として、AIを活用して身の回りの音を認識してユーザーに通知してくれる「音認識機能」と、プリセット音以外で認識してほしい音をアプリ内から録音・登録できる「音登録機能」があります。例えば、聴覚障がい者が「インターホンが鳴ったことに気付き、来客や宅配を待たせないようにしたい」、「火災報知器が鳴ったことに気付き危険から身を守りたい」といった暮らしの場面から、「冷蔵庫が開けっ放しになっている音に気付きたい」、「お風呂場からの呼び出し音に気付きたい」など、日常の音に気付きにくい場面で、音が鳴ったことをアプリが認識して通知。聴覚障がい者だけでなく、健常者も活用できるアプリとなっています。

従来の聴覚障がい者向けのコミュニケーションアプリとは違う「Sound Display」ならではの一番の特長は、ユーザーの状況に合わせて認識したい音を、自由にカスタマイズできること。音を認識して通知できるようなアプリは他にもありますが、「Sound Display」はAI技術を用いることでカスタマイズを可能にしました。

「音登録機能」を使って認識したい音を録音

また、アプリのインストール時に、災害や緊急時などの音がプリセット音として設定されています。これは、「火災警報器や救急車などの音が聞こえなくて、身の危険を感じたことがあった」というユーザーの声を反映させています。

ユーザーの声を反映させながら改善していきたい

「リリースしてから数カ月が経過し、『Sound Display』は、少しずつ認知されてユーザー数も増えています。SNS上では、『(このアプリが出て)ありがたいです。即ダウンロードしてみます!』といった声も。また、WEBメディアでの紹介や他の企業から声を掛けられる機会も多くなり、聴覚障がい者の方のために、より良い社会実現に向けた一歩を踏み出しています」(赤堀さん)

ユーザーから高評価のレスポンスを頂く一方で、音の認識精度や機能追加に関してのアドバイスも頂くという赤堀さん。「現在は、音の認識精度を向上させる取り組みや、大東建託様との共同プロジェクトを進めており、ユーザーの声を反映させた機能の追加開発を行っています。これからも多くの方々に利用していただけるよう、ユーザーの声を反映させながら改善していこうと思っています」と、赤堀さんは新たな決意を抱いています。

インフォメーション

「Sound Display」の詳細・ダウンロードはこちら